小组成员:孙嘉悦 杜泽凯 石佳玮 李景清 苏晓雨 王天阔 王格格 李斌 宋歌 范鑫雨

一、活动背景

1.1活动主题和目的

我们本次活动的主题为“穿越千年古城,汉风雅乐踏歌行”。阳春四月,好花簇簇,让小朋友以不同花朵的命名,以花会友,深入了解和学习中华民族的文化传统。

对于孩子而言,树立文化自信必不可少。习近平总书记曾言“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。”我们用现代化的方式与历史握手,家长带着小朋友身着汉服,对话先贤,能够帮助孩子们树立文化认同感,增强民族自尊心和自豪感。

对于我们学生而言,萤火微光,愿为其芒。大学生应该走出象牙塔,在享受着社会的关爱同时也要奉献社会,在志愿活动中发挥着自己的价值。落实社会责任,弘扬社会正气。

1.2活动的意义和价值

“高山仰止,景行行止。”中华优秀传统文化凝聚着中华民族智慧和品德的精神文脉,通过丰富的活动以“仁爱之心”、“诚实守信”、“孝道深厚”等理念无声地滋养其心灵。在中华优秀传统文化的感召和熏陶之下,厚植小朋友的道德观念,提高他们的修养和涵养。

“博学之,审问之,明辨之,笃行之。”中华优秀传统文化博大精深,涉及范围广泛,涵盖了哲学、历史、文学、艺术等方面的知识。通过学习中华传统文化,小朋友可以拓宽自己的知识面和社会视野。

“欲木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉。”中华优秀传统文化具有普世价值,不仅仅是中华历史的珍贵记忆,也是当代社会的锦囊妙计。学习和理解中华传统文化,能够为个人的未来发展打下坚实的基础,让小朋友成长为对社会、对国家有用的人才。

二、活动时间和地点

2.1活动时间

4月11日 孙嘉悦与李斌共同走访武昌区杨园街四美塘社区确定合作

4月17日 全部组员共同到杨园街文化驿站与社区工作人员进行初步讨论

4月26日 进行正式活动

2.2活动地点:四美塘公园湖心岛

三、活动过程与活动内容

3.1活动前准备

1、提前2-3天统计每位参与者的性别、身高、体重、发式长短等基本信息报备,为汉服统一租赁做准备。

2、活动当天,有条件的可提前化好简单妆容,到现场更衣室完成发式定型(要求自带发卡、皮筋等);化妆等准备工作在8:30开始。

3、每位参与的儿童提前起一个春天植物的名称,当天制作成胸牌,以此相称。

4、在活动当天选取好愿意拍摄变装视频的家庭并进行拍摄。

3.2活动流程与内容

1、签到环节:早上9:30在活动横幅摆放处进行纸质版签到,为儿童领取手串、贴花钿(胸牌因粘性不够易掉落被取消)。

2、拍摄变装视频:拍摄组成员在更衣室邀请愿意拍摄变装视频的家庭进行换装前后的视频拍摄。

3、暖场活动:10:00开始,由社区老师带领孩子们净手、焚香、列队、正衣冠。正衣冠分为自正衣冠、互正衣冠、师长正衣冠三个环节。

4、汉服巡游:

4.1击鼓明志:每位参与者击鼓三下。

4.2行走:由社区老师带领,小组成员宋歌在旁吟诵《礼记·玉藻》,参与者集体在湖上廊桥中行走,展示君子九容。

1、竹简传书:列纵队,由小组成员杜泽凯开始传递竹简,参与活动的儿童接续传递。传书完成后,由杜泽凯带领集体朗诵《弟子规》。

2、音诗画:聆听欣赏袁天诚老师弹奏古琴曲《梅花三弄》。同时,给参与活动的孩子们发放黏土让他们自由创作黏土作品。创作结束后,邀请孩子们分享自己的作品并邀请家长们分享自己参与活动的感想。

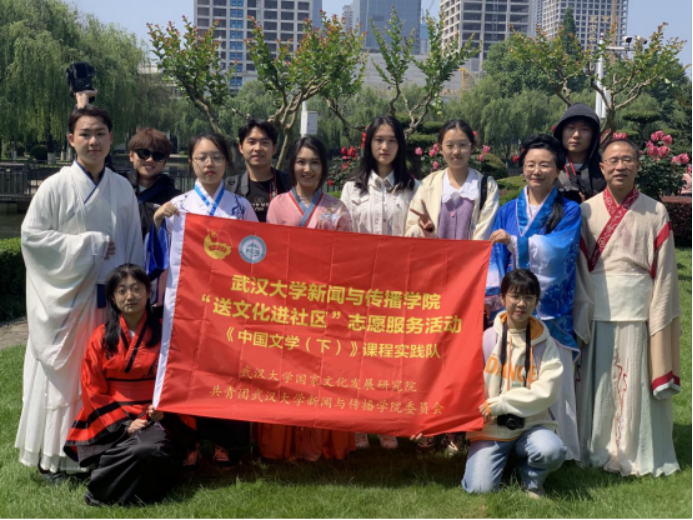

3、合影留念:全体活动参与者在提前选定的场景前合影留念。

此处补充“君子九荣”和“梅花三弄”的具体内容:

君子九容指对人的外表容貌提出的九项要求:足容重,手容恭,目容端,口容止,声容静,头容直,气容肃,立容德,色容庄。“足容重”是指脚步稳重,不要轻举妄动;“手容恭”不是指慢腾腾地干活,而是指无事可做时,手要端庄握住,不要乱动;“目容端”是指目不斜视,观察事物时要专注;“口容止”是要求在说话、饮食以外的时间,嘴不要乱动;“声容静”是指振作精神,不要发出打饱嗝或吐唾液的声音;“头容直”是要求昂首挺胸,不要东倚西靠;“气容肃”是指呼吸均匀,不出粗声怪音;“立容德”是指不倚不靠,保持中立,表现出道德风范;“色容庄”是指气色庄重,面无倦意。

《梅花三弄》全曲表现了梅花洁白,傲雪凌霜的高尚品性。所谓“三弄”,是指曲中同样的一段旋律,在不同的徽位上分别演奏了三遍。由于音高不同,这三弄的音色、气韵、描写场景、思想情感也都不尽相同。

3.3活动亮点

1、突出的特色

特点一是除摄影人员外,所有参与者包括志愿者在内在活动期间全部身着汉服,“岂曰无衣,与子同袍”。当参与者们一同穿起汉服,同样风格的衣装将他们联结,纵使年龄不一,下至4、5岁的孩童,上至头发斑驳的指导老师们,他们的感情仿佛在衣装上得到统一,甚至本来正在淘气年纪的小朋友,也神奇地安静乖巧,也许正是文化的浸染,让小孩子也感到汉服文化和儒家礼乐文化的魅力;

特点二是礼乐文化仪式的应用,在活动一开始,礼仪老师便带着大家“净手焚香”、“正衣冠”,为整个活动奠定了儒家文化的底色,之后又通过击鼓活动,“一击鼓,敬长辈、明志向;二击鼓,爱学习、勤努力;三击鼓,学礼仪、知廉耻”,让参与其中的小朋友们体会到中华优秀传统美德,接下来还有“君子九容”,正是我们中华儿女所传承的文化血脉。

四、活动感受与活动收获:

今年是武昌城建城1800周年。从“乐善好施”的千年古训再到“助人为乐”的雷锋精神,悠久的中华文化都传递出一种奉献、互助的志愿精神,一个“乐”字,既体现在我们的出发意愿上,也展现在我们的接触过程中,更存在于我们的活动收获里。

与中华优秀传统文化为伴,我们与自然合一,收获心中的一片宁静。

“我印象最深刻的环节是汉服巡游君子九容。一开始我觉得这样走路真的很慢很慢,曲折的廊桥真的很长很长,甚至有些不耐烦。但是和小朋友们一起整理自己的仪态礼仪,缓缓行进的过程中,我也渐渐感到安宁席卷我的全身。君子需静心,在现代注重高效率的快节奏社会,我们不应该只知埋头赶路,遗忘仰望星空。”我们的组员如是说。

与天真自由的孩童们为友,我们返璞归真,找寻记忆中的自我,更添大胆探索的动力。

“自正衣冠时,参与活动的小朋友其实并没有完全理解这个举动的含义,甚至是没有按照老师的指令去一步步自正衣冠。但这正是最初的启蒙,是小朋友与自然的沟通,是在自由自在地以他们的方式感知新鲜。”“我在记录时有观察到他们的面部表情和细嫩的手指,他们用粘土和印章,在卡纸上面自由的表达自己的想法。很多孩子完成的作品既具有独创性,又充满童趣活泼,也很让我惊喜。”我们的组员回忆道。

与和谐有爱的家庭相处,我们心中温情充盈,也更真切的感受到,中华传统文化中的礼仪不是表面功夫,更多的是出自心底的真诚。

“在活动过程中我感受到的是家长与孩子们之间的平等包容和博爱,还见证了小孩子们的奇思妙想,都是对礼乐文化的理解与信仰。”“这大概便是一种“乐群性”吧。而且不管是家长还是孩子都能自愿、自觉地受到优秀传统文化的熏陶,真诚的同时以礼相待。”“当天天气也很好,大家穿着传统服饰在池塘和绿茵上构成了一幅怡然惬意的图景,那个画面成为了我现在一想到此次活动就会浮现的回忆。是那种家才能带给我的亲切和熟悉。”我们的组员这样评价。

纵观整次活动,在人际相处上:我们从孩童身上找到了那种自由松弛的生活方式;从家庭相处中感受到了真诚的以礼相待;从与社区工作人员的合作中,我们接近了志愿服务的初心并真切感受到了开展工作的不易。在精神交流中:我们通过与自然接触,努力让自己舍弃浮躁,平静的与自己相处,天人合一;通过以传统文化为载体开展活动,我们感受到了平等、博爱和无功无利的真情。我们真正的乐在其中,完全忽略了肉体上的疲惫,在收集到他人正向积极的情绪反馈和参与服务的自我价值肯定中,我们的心神也得到了欢欣的报答。

通过这次实践活动,我们整个小组团队逐步了解了社会,开阔了视野,增长了才干,并在社会实践活动中认清了自己的位置,发现了自己的不足,能够对自身价值进行客观评价。俗话说“三人行必有我师焉”,这短暂而又充实的实践,对我们走向社会起到了一个潜移默化的作用,特别是向他人虚心求教,与人文明交往等一些做人处世的基本原则都在实践中有所体悟。我们也深刻了解到,和团体保持良好的关系是很重要的。做事首先要学做人,要明白做人的道理,如何与人相处是现代社会的做人的一个最基本的问题。对于我们这样即将步入社会的人来说,需要学习的东西很多,服务他人的过程就是最好的老师,这也在无形中使我们对自己的未来有一个正确的定位,增强了自身努力学习知识并将之与社会相结合的信心和毅力。社会实践服务是大学生磨练品格、增长才干、实现全面发展的重要舞台。在这里我们真正的锻炼了自己,为以后踏入社会做了更好的铺垫,以后如果有机会,我们会更加积极的参加投入到这样收获良多的活动中去。

五、改进建议

在策划和准备方面,当天进行活动的过程中,较难确认哪些亲子是参与到活动过程中来的,因此应当在之前确定好具体参加的人员,这样会更便于服装的准备与分发,而且可以事先强调“按照尺码自行领取传统服饰”,这样就可以避免“没能领到合适码数的服装”这类问题。还有用于“花名”环节充当胸盘的叶子便利贴,虽然其外观非常切题,但实际上粘胶的质量不是很过关,导致最后没有办法使用、只能放弃这一环节,因此活动前应该反复确认在当天的天气状况下,备好的材料能否正常投入使用。

在执行和组织方面,当天活动的过程还是相当有序且气氛热烈的,而稍有问题的环节在于活动前签到的环节,由于活动场地地形的限制,并没有一个封闭的场地用来专门处理签到的事宜,而我们也没能做好提醒的路标,导致许多参与者到场之后,不知道要首先进行签到,而需要负责签到的志愿者去挨个找齐参加的人员,场面就会显得有些混乱。如果能把签到的部分安排得更加合理,想必参与者会更加期待并积极投入到后续的正式活动中。

在宣传和推广方面,在当天举办活动的过程中,有许多路过的行人及平时就在四美塘社区散步的老人都对我们的活动表示感兴趣,所以其实我们并没有必要把参加人员限制在亲子之内,应当设计出一种让现场感兴趣的群众都能参加进来的方式,而大众普遍对这个活动感兴趣则提醒我们可以在宣传阶段更多地向周边社区进行推广,让大家能事先知道有这样一个关乎传统文化的活动在四美塘社区举办,从而吸引到更多的观众,也能让优秀的文化滋养到更多人的心灵。

六、感谢致辞

首先感谢老师和中国文学这门课程给我们一次这样身临其境体验中国传统文化的机会。其次感恩社区的工作人员,感恩和乐天诚书院两位老师对我们的礼仪指导和文化熏陶,让我们大家有机会在社区教育这个平台上,教学相长,学有所乐。通过这次活动不仅仅让我们体会到了传统文化的魅力所在,更让我们体会到了服务实践的乐趣,丰富了我们团队协作的能力。也希望老师可以再组织几次像这样的活动,不光丰富我们的精神,也提高我们各个方面的综合能力。感恩所有承载使命,弘扬传统文化的老师。感恩为此付出的所有人!

七、结语:活动总结与未来展望

中国文学的学习,远不止在课堂的学习之中。实践、走进生活,是许多文学家和文字工作者都在强调的。对于新闻院的学生,更应该走进生活,去关注我们未知的领域。此次的作业便让我们把视野转向了武汉的矿厂社区,更好地了解了他们背后的文化与故事。

活动虽然已经圆满结束,但是我们送文化进社区的脚步远没有停止。在活动后的复盘会上,活动策划人之一刘凤老师就提出,他们后续会在新华书店举办许多类似的传承文化的活动,欢迎志愿者同学们继续参加。

此次的活动让我们更加明白了文化与文学对我们意味着什么,探索到了文字更加深层的意义——让志同道合的我们,即使生活的地域、文化不同,但是可以凝聚在一起。我们将所学运用在活动之中,将理论付诸于实践中。也许我们在中学以及大学课堂上学习语文、文学时,没有意识到文字可以做什么、给我们带来什么。又或是只是朦胧地意识到文字可以陶冶情操,帮助我们的发展。但是在实践中,我们会发现,文字还可以让社区的“他们”感受到中华文化的魅力与文明的传承,让小朋友们感受到文化的存续。文字让文明不至于断流,让历史得以演进。

我们在活动中和参与的小朋友、家长们共同走进那个千年前的武昌城,一琴一鼓,婉约激昂,这些我们在生活中很难感受到的文化传承感在此刻凸显、强化。

在以后,我们也会继续关注,不仅仅是老矿区社区,还有各个我们平时难以关注的地方。我们要继续走进实践、感受不一样生活。